VON CLEMENS POKORNY | 12.05.2017 13:21

„Zwischen den Stühlen“: Ein Film über das Lehramts-Referendariat – die schlimmste Zeit des Lebens?

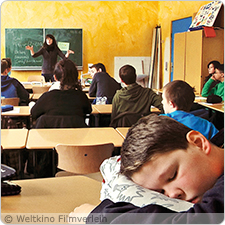

Nach einem anspruchsvollen Studium wieder Schüler sein – und zugleich selbst Schüler unterrichten: Das ist die paradoxe Doppelrolle der Studienreferendarinnen und Studienreferendare. Der Dokumentarfilm mit dem treffenden Titel „Zwischen den Stühlen“ begleitet drei junge Menschen in ihrem Referendariat und stellt fest: Nicht nur diese Ausbildung zermürbt die angehenden Lehrkräfte. Das System Schule an sich nimmt auf die Einzelnen wenig Rücksicht, seien sie vor oder hinter dem Pult.

Wer in Deutschland Lehrkraft werden möchte, muss nach dem Studium noch eine praktische Ausbildung durchlaufen – das Referendariat. Es ist eine Zeit der Gegensätze: zwischen Ansprüchen und Umsetzbarkeit, zwischen den Erwartungen von außen und dem eigenen Entwicklungsstand, zwischen pädagogisch-didaktischer Theorie und der Unterrichtspraxis, und nicht zuletzt auch zwischen Lehren und Belehrtwerden, zwischen Benoten und Benotetwerden. Der Dokumentarfilm „Zwischen den Stühlen“ fängt diese Widersprüche ein. Ohne belehrende Kommentare, wenn auch oft mit recht plakativen Stillleben einfacher Symbolik, die pessimistisch darstellen, wie Menschen sich in dieser sehr besonderen Ausbildung fühlen.

„Zwischen den Stühlen“ begleitet die drei Referendare Katja, Anna und Ralf. Die Drei repräsentieren drei Typen von Lehrkräften und deren eigene Widersprüchlichkeiten: Katja ist ebenso engagiert wie Burnout-gefährdet. Anna verkörpert das unsichere und didaktisch überforderte Mauerblümchen, das keine Macht ausüben und trotzdem – oder gerade deshalb — vor einer Grundschulklasse stehen will. Ralf bedient das Klischee vom Lehrer, der selbst ein schlechter Schüler war; umso strenger agiert er vor der Gymnasialklasse, obwohl er kritisch (sogar gemeinsam mit seinen Schülerinnen und Schülern) reflektiert, dass das Schulsystem vor allem nützliches Humankapital produzieren soll.

Mit Gespür für das Wesentliche zeigt Regisseur Jakob Schmidt in „Zwischen den Stühlen“ typische Situationen im Berufs- und Privatleben der studierten Azubis. Wir sehen klassische Anfängerfehler wie z.B. rhetorische statt offene Fragen, demotivierende Gardinenpredigten an die Klasse oder den Lehrer, der sich vom Schüler abwendet, während dieser noch spricht. Die an allen gezeigten Schularten schwierigen Schülerinnen und Schüler fördern nicht gerade die Lust auf den Lehrberuf – doch allen Beteiligten ist klar: Kaum jemand benimmt sich aus Bosheit daneben, niemand hat etwas gegen die Lehrkraft persönlich.

Frustrationen entstehen eher aus dem Auseinanderklaffen von pädagogisch-didaktischer Theorie und dem harten Arbeitsalltag, der den Idealismus der Drei ausbremst. Realistisch wird auch der Druck präsentiert, unter den die Referendare von Schule und Ausbildenden gesetzt werden. Es setzt so viel Kritik, dass Katja in einem seltenen Moment lobender Rückmeldung einmal seufzt: „Es tut so gut, auch mal Positives zu hören.“

„Zwischen den Stühlen“ seziert mit seiner Auswahl der Bilder und Wortbeiträge aber nicht nur die Hölle Referendariat. Der Film wirft zudem auch Fragen nach Zustand und Sinn unseres Bildungswesens im Allgemeinen auf: Wieso erleiden Lehrkräfte so oft ein Burnout, warum sind so viele von ihnen langfristig krank? Weshalb orientieren unsere Schulen sich am Mittelmaß und schaffen es nicht, im Verhältnis zum Durchschnitt Schwächere und Stärkere ihren Bedürfnissen entsprechend zu fördern? Die Referendare Katja, Anna und Ralf haben am Ende ihrer Lehrausbildung (2014) und zugleich am Ende des Films Erfolg. Man wüsste gerne, wie es ihnen heute, im Beruf, ergeht – „Zwischen den Stühlen“ deutet nur an, wie schlimm die ersten Berufsjahre sein werden. Vor allem aber verschweigt „Zwischen den Stühlen“ mit seinem positiven Schluss, wie schwankend die Berufschancen im Lehramt sind. Berlin mit seinem auch noch in den kommenden Jahren hohen Einstellungsbedarf an Lehrkräften ist derzeit ein eher untypisches Beispiel dafür – in vielen anderen Bundesländern gibt es, zumindest für die Gymnasien, einen hohen Bewerbungsüberhang. Nur lässt sich dies bei Studienbeginn oft noch nicht absehen – und die Kultusministerien schaffen es bislang nicht, den berüchtigten „Schweinezyklus“ mit realistischen Prognosen und Studienfachempfehlungen in den Griff zu bekommen. Für Referendare, nur noch eineinhalb bis zwei Jahre von Einstellung oder Erwerbslosigkeit entfernt, stellt sich dieses Problem aber oft sogar trotz guter Noten – und macht das Referendariat noch mehr zur für viele „schlimmsten Zeit des Lebens“.

„Zwischen den Stühlen“ kommt am 18. Mai in die Kinos. Welche Kinos das sein werden, findest du HIER.