VON JANINA TOTZAUER | 09.02.2018 13:07

Fuerza Mexico: Eine Generation erfindet sich neu

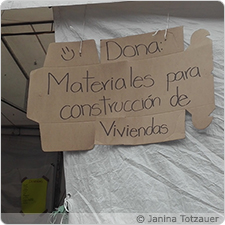

Was als aller erstes auffällt, ist die Ruhe. Eine unheimliche Stille liegt über einer der größten Städte der Welt. Keine Hupen, keine schreienden Händler, kaum Menschen auf den Straßen. Die Sonne erhellt wie gewöhnlich die unzähligen bunten Häuser. Allein die Zelte mit Hilfsgütern in den Stadtparks erzählen noch vom 19. September, als vielen Millionen Mexikanern der Boden unter den Füßen weggerissen wurde. Zwei Wochen nach einem der schlimmsten Erdbeben der Menschheitsgeschichte reiste ich nach Mexiko und fand meine Freunde zugleich erschüttert und inspiriert.

Noch gut einen Monat nach einem der schlimmsten Erdbeben das Mexiko je erschütterte, ist es das Thema Nummer Eins. Ein paar Freunde und ich sitzen in vertrauter Runde. Bier wird aus riesigen Flaschen in kleine Gläser gefüllt, aufgeregt erzählt jeder seine Geschichte. Keiner der Anwesenden hat einen Bekannten oder ein Familienmitglied verloren, doch alle sprechen von unglaublicher Angst. Todesangst. Sie versuchen mir ein Gefühl der absoluten Hilflosigkeit zu vermitteln, wenn im wahrsten Sinne des Wortes das Fundament unter deinen Füßen weggezogen wird. Wenn der Boden dich nicht mehr hält, gerät deine ganze Welt aus den Fugen. Es scheint, als könnte man sich nach solch einem Erdbeben auf nichts mehr verlassen. Sie erzählen von dem Staub, der sich in der Stadt ausbreitete, nachdem die ersten Gebäude eingestürzt waren, von splitterndem Glas und dem Gasgeruch, der sich unter die Menschen mischte, als die Erde endlich wieder stillstand. Man rannte weg von den engen Straßen, hinein in die Parkanlagen der Stadt. Die Massen drängten sich zwischen den Bäumen. Viele weinten, tippten vergeblich auf ihren Handys herum. Strom und Telefonempfang kehrten erst nach Stunden zurück.

Mit Hashtags gegen die Misere

Auf den Tag genau 32 Jahre zuvor mussten viele Bewohner Mexikos schon einmal die Erfahrung eines Erdbebens machen. Die Zahlen der damaligen Todesopfer schwanken zwischen 10.000 und 30.000. Am Nachmittag des 19. September 2017 standen Millionen von Mexikanern erneut vor den Trümmern ihrer Stadt. Bewundernswert ist das Engagement, mit dem die sofortigen Rettungsmaßnahmen begannen. In den Medien konnten wir das Cruz Roja, das mexikanische Pendant zum Roten Kreuz, im Einsatz sehen. Tausende Hände entfernten Schutt von verschütteten Kinderkörpern. Menschen kamen in den Grünanlagen zusammen und errichteten Zelte für die vielen plötzlichen Obdachlosen. Es wurden Lebensmittel gesammelt und verteilt. Bei allen Aktionen war das Internet eine große Hilfe. Über Hashtags, die Ort, Datum und benötigtes Hilfsgut beinhalteten, organisierten sich die Menschen. In Facebook suchte man nach Übersetzern, die die Webseiten der Spendendienste vom Spanischen ins Englische übersetzen sollten, um auch international Gelder zu sammeln. Anwälte und Ingenieure boten online ihre Dienste an. Sie zogen in ganz Mexiko von Haus zu Haus und überprüften die Wände nach Rissen, die zu weiteren Einstürzen führen könnten. Welche Gebäude zerstört wurden, wo welche Hilfsgüter zu bekommen waren und welche Herbergen umsonst übernachten ließen, wurde in Googlemaps zusammengetragen. Mit Hashtags wie #LoveArmyMexico und den dazugehörigen YouTube-Videos wurden in nur einem Tag Spendensummen in Millionenhöhe zusammengetragen.

Auf den Tag genau 32 Jahre zuvor mussten viele Bewohner Mexikos schon einmal die Erfahrung eines Erdbebens machen. Die Zahlen der damaligen Todesopfer schwanken zwischen 10.000 und 30.000. Am Nachmittag des 19. September 2017 standen Millionen von Mexikanern erneut vor den Trümmern ihrer Stadt. Bewundernswert ist das Engagement, mit dem die sofortigen Rettungsmaßnahmen begannen. In den Medien konnten wir das Cruz Roja, das mexikanische Pendant zum Roten Kreuz, im Einsatz sehen. Tausende Hände entfernten Schutt von verschütteten Kinderkörpern. Menschen kamen in den Grünanlagen zusammen und errichteten Zelte für die vielen plötzlichen Obdachlosen. Es wurden Lebensmittel gesammelt und verteilt. Bei allen Aktionen war das Internet eine große Hilfe. Über Hashtags, die Ort, Datum und benötigtes Hilfsgut beinhalteten, organisierten sich die Menschen. In Facebook suchte man nach Übersetzern, die die Webseiten der Spendendienste vom Spanischen ins Englische übersetzen sollten, um auch international Gelder zu sammeln. Anwälte und Ingenieure boten online ihre Dienste an. Sie zogen in ganz Mexiko von Haus zu Haus und überprüften die Wände nach Rissen, die zu weiteren Einstürzen führen könnten. Welche Gebäude zerstört wurden, wo welche Hilfsgüter zu bekommen waren und welche Herbergen umsonst übernachten ließen, wurde in Googlemaps zusammengetragen. Mit Hashtags wie #LoveArmyMexico und den dazugehörigen YouTube-Videos wurden in nur einem Tag Spendensummen in Millionenhöhe zusammengetragen.

Eine neue Generation

Nach Jahren der Korruption und der Verfehlungen der mexikanischen Politik hatten die Menschen gelernt, sich nicht auf den Staat als Helfer zu verlassen. Sie organisierten sich selbst. Viele junge Menschen sahen bisher enttäuscht den politischen Aktivitäten rund um den Präsidenten Enrique Peña Nieto zu. Statt Mexiko - wie im Wahlkampf 2012 versprochen - in ökonomischen Aufschwung zu führen und den Drogenkartellen das Handwerk zu legen, zeichnete sich sein Werdegang bisher weitestgehend durch Korruption aus. Die Jugend kehrte der Politik den Rücken zu, sah enttäuscht mit an, wie sie vom neuerwählten Präsidenten der USA „Vergewaltiger“ genannt wurden und zweifelten an den Funktionen einer Demokratie, die sich nur selbst zuspielte. Durch das Erdbeben fühlten viele junge Menschen eine neue Kraft in sich aufsteigen. Gemeinsam waren sie stark und konnten etwas bewegen. Durch das Zusammenkommen in den Straßen während der Ausräumarbeiten erkannten viele Mexikaner, dass sie nicht alleine waren. Durch den Hashtag FuerzaMexico drückten Menschen auf der ganzen Welt ihre Solidarität zu den Opfern des Erdbebens aus. Die „Kraft Mexikos“ wurde das Leitbild einer neuen Generation, die sich im Internet organisiert und das Land unter den Händen einer gescheiterten Regierung zu einer neuen Identität führt. Welche revolutionären Umschwünge diese neugewonnene Kraft in Zukunft bewirken wird, werden uns die nächsten Hashtags zuerst verraten.

Nach Jahren der Korruption und der Verfehlungen der mexikanischen Politik hatten die Menschen gelernt, sich nicht auf den Staat als Helfer zu verlassen. Sie organisierten sich selbst. Viele junge Menschen sahen bisher enttäuscht den politischen Aktivitäten rund um den Präsidenten Enrique Peña Nieto zu. Statt Mexiko - wie im Wahlkampf 2012 versprochen - in ökonomischen Aufschwung zu führen und den Drogenkartellen das Handwerk zu legen, zeichnete sich sein Werdegang bisher weitestgehend durch Korruption aus. Die Jugend kehrte der Politik den Rücken zu, sah enttäuscht mit an, wie sie vom neuerwählten Präsidenten der USA „Vergewaltiger“ genannt wurden und zweifelten an den Funktionen einer Demokratie, die sich nur selbst zuspielte. Durch das Erdbeben fühlten viele junge Menschen eine neue Kraft in sich aufsteigen. Gemeinsam waren sie stark und konnten etwas bewegen. Durch das Zusammenkommen in den Straßen während der Ausräumarbeiten erkannten viele Mexikaner, dass sie nicht alleine waren. Durch den Hashtag FuerzaMexico drückten Menschen auf der ganzen Welt ihre Solidarität zu den Opfern des Erdbebens aus. Die „Kraft Mexikos“ wurde das Leitbild einer neuen Generation, die sich im Internet organisiert und das Land unter den Händen einer gescheiterten Regierung zu einer neuen Identität führt. Welche revolutionären Umschwünge diese neugewonnene Kraft in Zukunft bewirken wird, werden uns die nächsten Hashtags zuerst verraten.